一、专业简介

湖南大学机器人学院成立于2016年,是国内最早成立从事前沿交叉学科“智能机器人+”创新人才培养的学院之一。学院交叉融合控制科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、设计艺术学等相关学科,瞄准国际科技发展前沿,面向国家和地方重大需求,构建多学科交叉融合、产业与人才协同发展的创新人才培养模式,努力建成国际一流、国内领先、具有重大影响力的特色品牌学院。针对国家人工智能领域的高端人才需求,2021年设立人工智能专业。

人工智能专业是融合计算机科学、控制科学、数学等相关学科的交叉复合型专业,培养学生掌握人工智能领域的核心理论、技术和方法,以解决智能系统工程实践中的问题。依托机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心、视觉感知与人工智能湖南省重点实验室,围绕机器学习、数据挖掘、自然语言处理、计算机视觉、智能系统等方向,面向国家科技发展和产业转型需求,培养人工智能领域的专业人才。跨学科、多学科融合培养学生综合运用多种技能解决实际问题的能力,以项目实践、实习和行业合作等形式培养学生在实际工作中应用所学知识的能力。毕业生可从事人工智能算法的研究与开发、数据科学与分析、智能系统与应用开发、机器人技术与智能化等领域的工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标,落实立德树人根本任务,适应国家战略和经济社会发展需求,人工智能专业旨在培养具有社会主义核心价值观,理论基础厚、工程素质高、动手能力强、思维新、国际化视野广,能适应行业发展,具备解决复杂工程问题能力的人工智能领域科学研究与工程创新复合应用型人才,成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养,具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。

2.适应现代技术发展,融会贯通数理基本知识和人工智能专业知识,能对复杂工程项目提供系统性解决方案。

3.跟踪人工智能前沿技术,具备工程创新能力,能够运用现代工具对本领域相关产品进行设计、开发、生产和维护。

4.全球化意识和国际视野,能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主的、终生的学习习惯和能力,适时更新和提升专业知识和技能。

三、毕业要求

人工智能专业旨在培养具备扎实的理论基础、丰富的实践经验、解决问题的能力、跨学科应用能力以及学术研究与创新能力的高素质人才,以满足人工智能领域不断增长的需求,推动人工智能技术的发展与应用,毕业生应达到如下要求:

1. 工程知识:掌握从事信息、控制、计算、系统等工程技术所需的数学、物理等自然科学、工程基础和专业知识,并能够用于解决复杂工程问题。

2. 问题分析:能够应用数学、物理等自然科学和工程科学基础理论知识,识别、表达、并通过文献研究分析人工智能算法开发及其集成应用问题,并通过文献研究分析,以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案:能够设计人工智能及其交叉领域的复杂工程问题的解决方案,能够综合数据、算法、算力、场景集成人工智能应用,解决社会生产生活中的实际问题,并能够在设计环节中体现创新创业意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法,对人工智能领域的复杂工程问题进行科学研究,包括设计与实施实验、分析与解释数据,并通过多方面信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具:能够运用现代信息技术、资源获取与人工智能领域相关信息,并利用现代工程工具、仿真与模拟技术等对复杂工程进行预测和模拟,并分析其局限性。

6. 工程与可持续发展:熟悉国家宏观经济发展在机器人领域的相关产业政策,了解相关行业法律法规,能正确认识和评价重大工程实施对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

7. 伦理和职业规范:树立和践行社会主义核心价值观,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在人工智能算法设计和集成应用开发中理解并遵守人工智能伦理规范,遵守相关法律法规和规范,履行相应责任。

8. 个人和团队:能够在人工智能系统研发、设计、生产和应用的多学科背景团队中承担团队成员和负责人等角色。

9. 沟通:具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力,能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括报告撰写、文稿设计、发言陈述、清晰表达、质询等。

10. 项目管理:能够进行工程项目管理和经济决策;并能够在智能系统、机器人系统等多学科环境中应用。

11. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力,能够理解技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革,具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

毕业要求 培养目标 |

1 工程知识 |

2 问题 分析 |

3 设计/ 开发 解决 方案 |

4 研究 |

5 使用现代工具 |

6 工程与可持续发展 |

7 伦理与职业规范 |

8 个人和 团队 |

9 沟通 |

10 项目管理 |

11 终身学习 |

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养,具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. 适应现代技术发展,融会贯通数理基本知识和人工智能专业知识,能对复杂工程项目提供系统性解决方案。 |

● |

● |

● |

● |

● |

● |

|

|

|

|

|

3. 跟踪人工智能前沿技术,具备工程创新能力,能够运用现代工具对本领域相关产品进行设计、开发、生产和维护。 |

|

|

|

● |

|

|

|

● |

● |

● |

● |

4. 全球化意识和国际视野,能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主的、终生的学习习惯和能力,适时更新和提升专业知识和技能。 |

|

|

|

|

|

● |

● |

|

|

|

|

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制4年,弹性学习年限3-6年,按照学分制度管理。

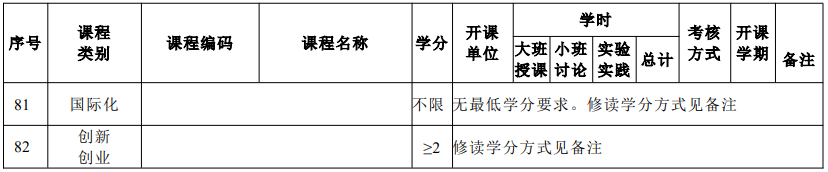

2. 毕业要求学分为161学分,各类别课程要求学分数见下表。

课程 类别 |

通识教育课程 |

专业教育课程 |

毕业 要求 学分 |

通识 必修 |

通识 选修 |

专业必修课程 |

多元发展课程(≥28) |

专业 基础

|

专业 核心

|

其他 实践环节 |

专业选修 |

跨专业选修 |

国际化 |

创新 创业 |

学分数 |

38 |

10 |

26 |

31 |

26 |

不限 |

≥2 |

不限 |

≥2 |

161 |

3.学生按毕业要求修满学分,按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标,根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》(湖大教字〔2024〕11号),满足学位授予条件的,授予工学学士学位。

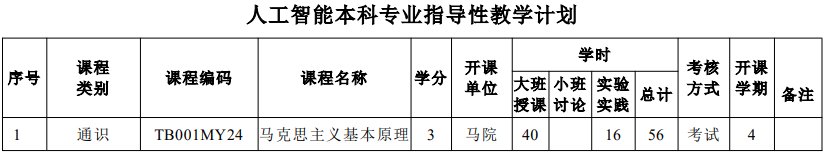

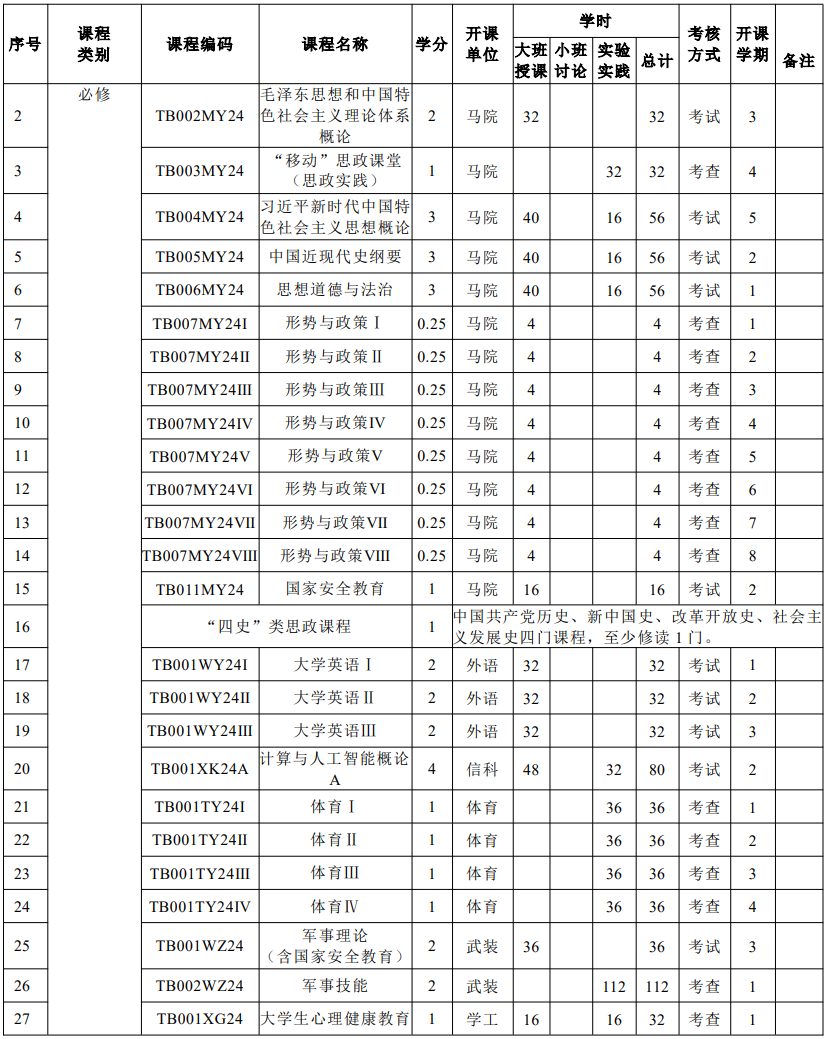

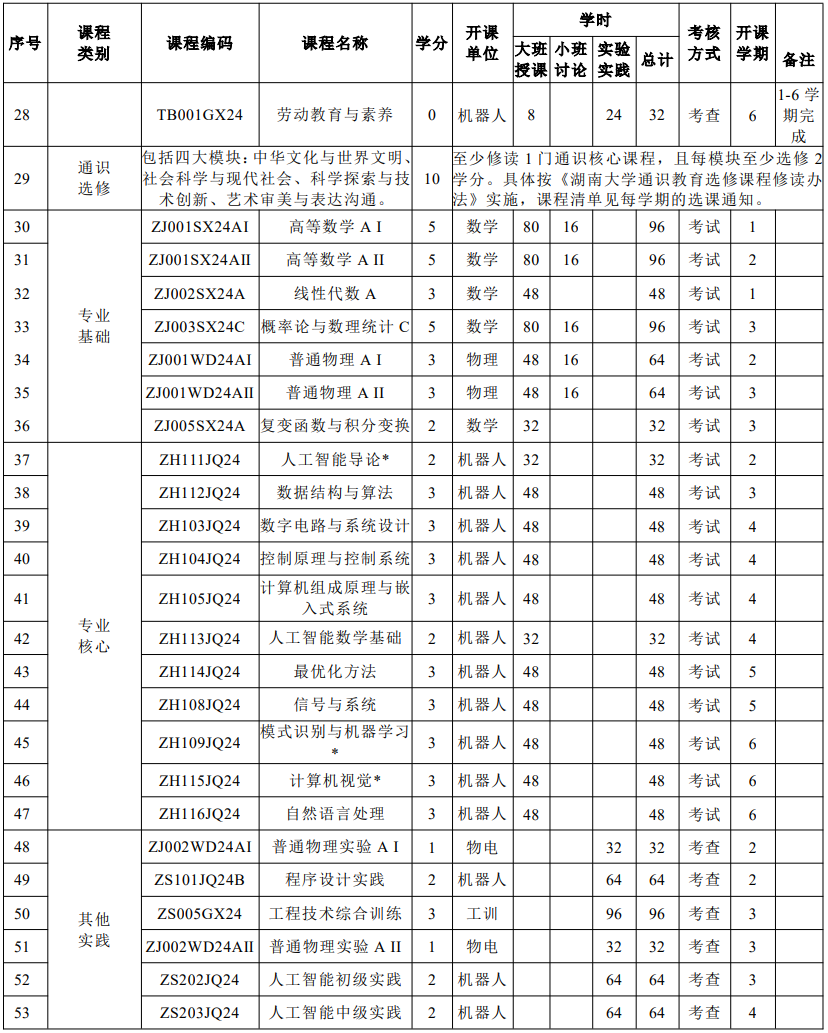

五、课程设置及学分分布

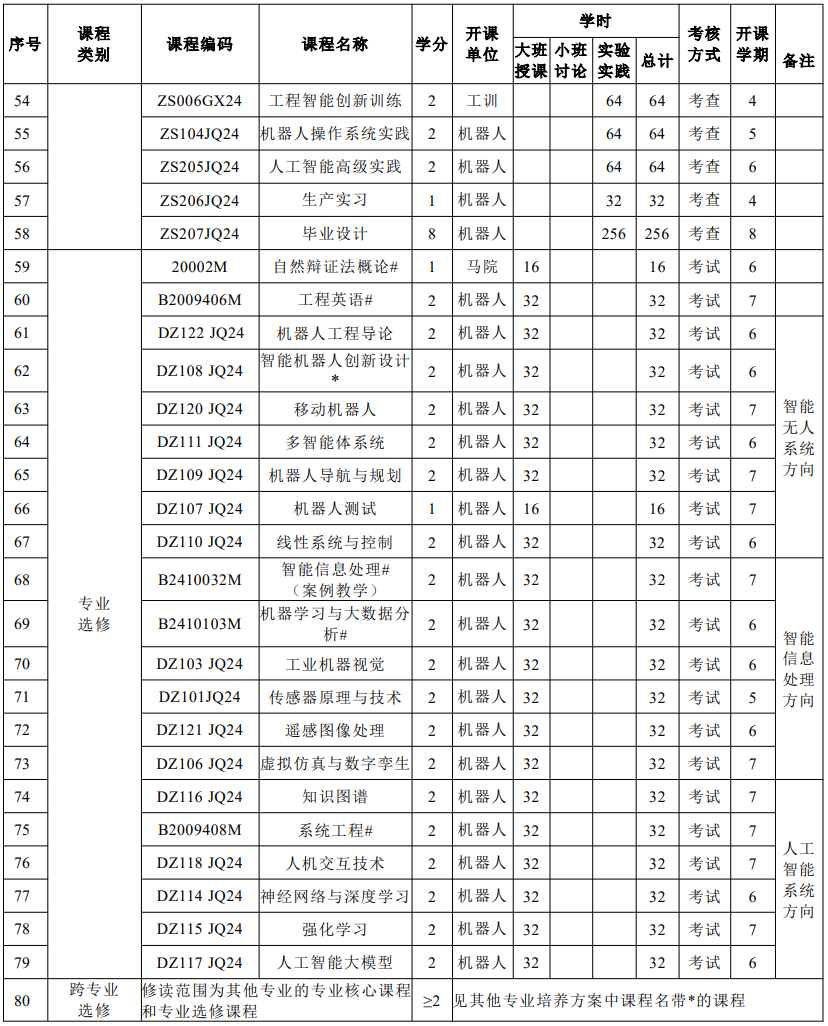

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程。

备注:

1.“大学外语”课程:实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式,设置A、B、C三级,各级别学生按要求修读相应课程,修读学分要求分别为2、4、6学分。

2.专业选修课程:修读学分不限。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得学分,可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3.国际化课程:修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分:(1)参加与国(境)外高校合作的联合培养项目;(2)参加国(境)外交流学习并获得课程学分;(3)参加1个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目;(4)修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

4.创新创业课程:创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果(大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等)认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

5.四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项,请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

必修课学分 |

18.25 |

23.25 |

25.25 |

19.25 |

15.25 |

8.25 |

0.25 |

8.25 |

选修课学分(建议) |

2 |

2 |

0 |

2 |

8 |

12 |

16 |

0 |

总学分 |

20.25 |

25.25 |

25.25 |

21.25 |

23.25 |

20.25 |

16.25 |

8.25 |

必修课门数 |

8 |

10 |

12 |

10 |

6 |

5 |

1 |

2 |

选修课门数 (建议) |

2 |

1 |

0 |

1 |

4 |

6 |

8 |

0 |

总门数 |

10 |

11 |

12 |

11 |

10 |

11 |

9 |

2 |

注:选修课学分(建议)包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数(建议)表示根据本学期选修课学分(建议),学生应修读的选修课程门数。

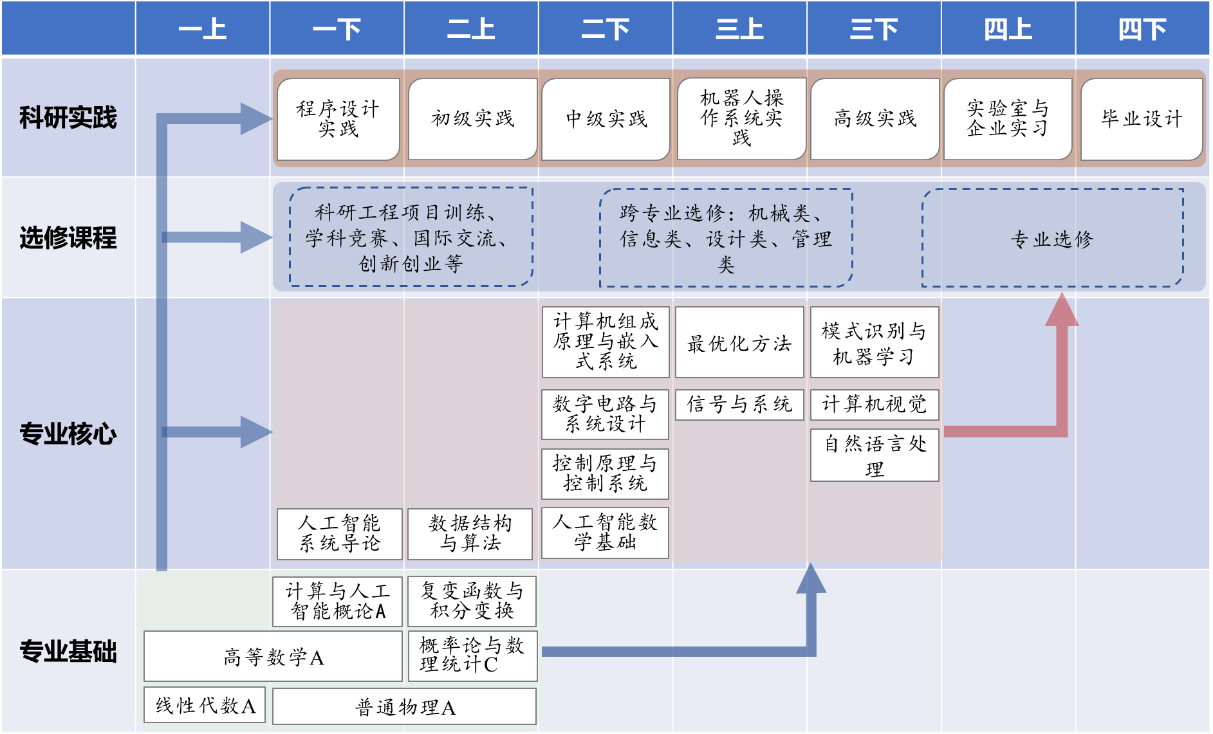

七、专业教育课程修读时序图